Das sollten Sie über Bodenproben wissen

2025. November 24., Montag

2025. November 24., Montag

Eine exakte Nährstoffversorgung ist nach der Ernte der Frühjahrskulturen entscheidend für den Pflanzenbau. Wenn die Nährstoffzufuhr hinter der Aufnahmekapazität der Pflanze zurückbleibt, werden die Möglichkeiten der bestehenden agroökologischen Bedingungen nicht optimal genutzt und das Potenzial (ökologische Bedingungen, Ertragspotenzial der Sorte/Hybride) bleibt ungenutzt. Dies hat Ertragsminderungen oder geringere Erträge zur Folge, als man erwartet hat. Außerdem verursacht dies hohe Kosten. Die harmonische Nährstoffversorgung ist ein oft übersehenes, aber entscheidendes Element bei agrotechnischen und pflanzenschutztechnischen Maßnahmen. Gelingt dies nicht, verlangsamt sich das Pflanzenwachstum, Unkraut kann die Pflanzen unterdrücken (insbesondere Mais und Sonnenblumen reagieren empfindlich darauf), und Krankheitserreger befallen die geschwächten Pflanzen leichter, was zusätzliche Pflanzenschutzmaßnahmen und somit Mehrausgaben erforderlich macht.

Eine sachgemäße Umsetzung ist notwendig, da die Nährstoffversorgung (und damit sind nicht nur hohe Stickstoffmengen gemeint, sondern die Bereitstellung aller Nährstoffe in den optimalen Mengen und Verhältnissen für Pflanzen und Boden) unter intensiven Anbaubedingungen etwa 25 % des angestrebten Ertrags ausmacht. Natürlich erfordert dies Kenntnisse über die Bedürfnisse der jeweiligen Pflanzenart bzw. -sorte/Hybride sowie über den Nährstoffgehalt des Bodens. Die Menge der zugeführten Nährstoffe sowie der Nährstoffgehalt des Bodens (bzw. dessen Nährstoffversorgung) sind die beiden Faktoren, die gemeinsam bestimmen, ob wir unsere Ressourcen optimal nutzen und den gewünschten Ertrag erzielen und wie effizient dies geschieht. Um dies zu erreichen, müssen wir die Nährstoffversorgung des Bodens kennen. Dies gelingt am besten durch regelmäßige Bodenproben und deren richtige Auswertung.

Die Notwendigkeit und die Durchführung der Bodenprobenahme sind nicht neu. Da bestimmte Bodenparameter selbst auf kleinen Flächen stark variieren können, sind repräsentative Bodenproben für uns von Bedeutung. Einige dieser Parameter sind offensichtlich (z. B. die Bodenart: sandig, lehmig oder salzhaltig), aber regionale Unterschiede in der Nährstoffversorgung des Bodens sind es nicht. Deshalb ist es unbedingt notwendig, die Proben sachgerecht zu nehmen. Daten aus mangelhaften Bodenproben können nicht zu korrekten Entscheidungen führen. Wenn Sie sowieso für Bodenuntersuchungen bezahlen müssen, sollten Sie unbedingt sicherstellen, dass die Probenahme korrekt durchgeführt wird. In Regionen, die empfindlich auf Nitrat reagieren, ist nur eine sogenannte eingeschränkte Bodenanalyse vorgeschrieben. Diese bietet jedoch nur Informationen über die NPK-Versorgung des Bodens. Daher ist es aus fachlicher Perspektive deutlich vorteilhafter, die etwas teurere erweiterte Bodenanalyse durchführen zu lassen, da sie auch Informationen über die Mikronährstoffversorgung liefert. Zunächst wollen wir uns anschauen, wie eine fachgerechte Bodenprobenahme auf Ackerflächen aussieht, bevor wir konkrete Beispiele für die Heterogenität der Bodennährstoffe präsentieren.

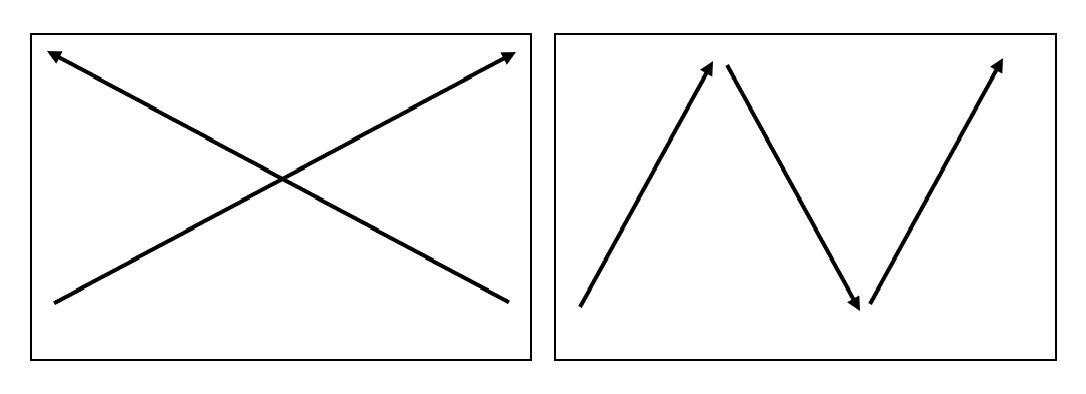

Die Tiefe der Probenahme liegt zwischen 0 und 30 cm. Eine Durchschnittsprobe, die wir ins Labor schicken, ist dann repräsentativ, wenn sie aus 25–30 Teilproben homogene Bereiche des Feldes pro 5 Hektar entnommen und zusammengeführt wird. Die Durchschnittsprobe hat ein Gewicht von maximal 1 bis 1,5 kg. Homogene Bereiche auf dem Feld können auf unterschiedliche Weise bestimmt werden. Karten, die auf unterschiedlichen Vegetationsindizes (wie NDVI) basieren und aus Drohnen- oder Satellitenbildern erstellt wurden, können von uns genutzt werden. Auch zur Abgrenzung von Bodenflecken innerhalb unseres Feldes können Ertragskarten einen wesentlichen Beitrag leisten. Falls diese nicht vorhanden sind, können frühere Ergebnisse von Bodenuntersuchungen, deutlich sichtbare Bodenflecken, Bodenkarten (Kartogramme oder Kartenkopien) oder Pflanzenbeobachtungen in der Vegetationsperiode dabei helfen, Bereiche zu bestimmen, die als einheitlich betrachtet werden können. Daraufhin sind die Probenentnahmegebiete (Managementzonen) unter Verwendung einer topografischen Karte im Maßstab von 1:10.000 (oder einem anderen passenden Maßstab) zu bestimmen. Wenn keine derartige Karte vorhanden ist, können auch MePAR-Blockkarten sowie Kopien von Katasterkarten genutzt werden. Die Gebiete für die Probenahme (Zonen, Einheiten) sowie die Kennzeichnungen der Proben müssen in die Karte eingezeichnet werden (die Flächen, die zu einer einzelnen Probe gehören, sind abzutrennen). Selbstverständlich müssen auch die Grenzen, Markierungen und Flächen der Parzellen in der Karte angegeben werden. Die Probenentnahmebereiche sind ohne die zuvor genannten Maßnahmen nicht nachvollziehbar. Für die Entnahme von Teilproben zur Bildung der entsprechenden Durchschnittsprobe wird eine Entnahme entlang der Flächendiagonale oder in Zickzackform (siehe Abbildung 1) empfohlen. Es müssen an mindestens 20 Punkten entlang einer Probenentnahmelinie gleichgewichtete Teilproben entnommen werden.

Die Entnahme von Bodenproben ist verboten:

Abbildung 1: Richtungen der Bewegung bei der Probenahme

Der ideale Zeitpunkt für die Probenahme liegt nach der Ernte und vor der Düngung, wenn der Boden gut bearbeitbar ist. Nach chemischer Düngung ist es ratsam, mindestens 100 Tage zu warten, und nach organischer Düngung mindestens sechs Monate. Es ist möglich, die Bodenprobenahme entweder manuell oder mit Maschinen durchzuführen. Eine Probe mittlerer Größe wird in einen wasserdichten Beutel verpackt, der dann verschlossen und mit einem Etikett zur Identifikation der Probe versehen wird. Sie wird danach so rasch wie möglich ins Labor gebracht.